Quand les pierres parlent… et quand les machines se taisent

En lisant chez sa coiffeuse un vieux numéro de 20 Minutes datant de juin, la Claudine a été toute amusée d’apprendre qu’à Versailles, une application permet désormais de converser avec certaines statues et fontaines. Quoi ? a pensé la Claudine : « Ma nouvelle meilleure amie pourrait être la fontaine d’Apollon ? Je me prendrais en selfie avec elle, incroyable. Mais est-ce que je pourrais dialoguer avec Louis XIV ? »

Loin d’elle l’idée de nier que même les pierres ont des histoires à raconter… Un peu comme notre moi intérieur, mais sans les émotions compliquées. Ah si les murs pouvaient parler !

Innovation géniale, pas plus bête que celle qui permet de communiquer avec un être cher disparu grâce à son avatar virtuel. Mais comme souvent, cette innovation soulève une question : et ceux qui n’ont ni smartphone, ni connexion Internet, ni culture numérique ? Sont-ils condamnés à admirer les statues en silence, ou pire, à les ignorer complètement ?

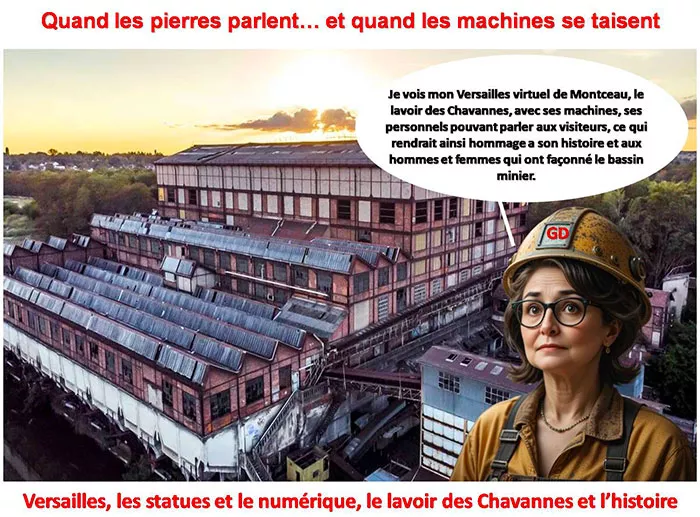

La Claudine, elle est du Montceau, alors son monument historique de cœur ce n’est pas Versailles mais le lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines. Alors dans son esprit elle substitue ce vestige industriel, témoin de l’histoire minière locale, au palais du roi Soleil.

Le lavoir des Chavannes, un patrimoine à redécouvrir, une cathédrale industrielle, ça vaut bien un somptueux palais royal.

Le lavoir des Chavannes, situé à Montceau-les-Mines, est un monument emblématique de l’histoire industrielle de la région. Construit entre 1922 et 1923 pour les Houillères de Blanzy, il a été le plus grand lavoir à charbon d’Europe lors de sa mise en service à la fin des années 1920. Sa capacité de traitement atteignait jusqu’à 1 000 tonnes de charbon par heure, grâce à un réseau ferré électrifié unique en France à l’époque, reliant le site aux puits d’extraction et à la gare de Montceau via un pont métallique franchissant le canal du Centre.

Le lavoir a remplacé les « trieuses », ces femmes qui séparaient le charbon des stériles à la main, marquant ainsi une avancée technologique majeure dans le traitement du charbon. Il a cessé son activité en 1999 et a été inscrit aux monuments historiques en 2000. Cependant, en raison de la dégradation du site, il a été radié de cette liste en 2020.

Même si de manière pragmatique une partie du bassin minier se dit qu’il est impossible de conserver, rénover et moderniser ce lavoir, une autre partie rêve de sa sauvegarde, de sa renaissance. La Claudine surfe sur une idée qui a voyagé il y a quelque temps dans le microcosme des anciens de la mine : la numérisation de cette cathédrale industrielle.

Actuellement, le Lavoir des Chavannes n’est pas accessible au public, sauf lors d’événements exceptionnels tels que les Journées Européennes du Patrimoine. Cependant, des initiatives sont en cours pour préserver et valoriser ce patrimoine. L’Association de Sauvegarde du Lavoir des Chavannes, en collaboration avec des institutions locales, envisage une numérisation du site afin de permettre une visite virtuelle immersive.

Cette numérisation pourrait inclure des reconstitutions 3D des installations, des témoignages audio et vidéo d’anciens travailleurs, ainsi que des reconstitutions interactives des processus de triage du charbon. Une telle initiative permettrait non seulement de préserver la mémoire de ce site emblématique, mais aussi de le rendre accessible à un public plus large, y compris ceux qui ne peuvent se déplacer physiquement. Et même permettre une visite virtuelle immersive.

Pourtant, comme pour Versailles, une partie du public risque de rester exclue. L’expérience versaillaise l’a montré, le numérique n’est pas universel. Tout le monde n’a pas de smartphone, de casque de réalité virtuelle ou de connexion Internet fiable. Certaines personnes âgées, ou celles qui vivent modestement, pourraient rester à l’écart de cette expérience enrichie, et continuer à voir le Lavoir comme un site inaccessible, sans voix ni récit.

Le risque serait de créer une fracture culturelle au sein même de la population du bassin minier, entre ceux qui peuvent « parler avec les trieuses virtuelles » et ceux qui ne peuvent que contempler les vestiges. Cette inégalité rappelle le paradoxe des statues interactives : certaines œuvres deviennent plus vivantes pour quelques privilégiés, tandis que d’autres restent muettes pour ceux qui n’ont pas accès aux outils numériques.

La Claudine sent bien que le défi consiste à tirer parti du numérique pour valoriser le patrimoine tout en restant attentif à l’accessibilité. Quelques pistes concrètes pour le Lavoir des Chavannes elle en a déjà moult : comme des visites hybrides en proposant des parcours interactifs avec des tablettes prêtées sur place, ou avec des panneaux explicatifs enrichis d’audio pour ceux qui n’ont pas de matériel personnel. Des reconstitutions collectives : ateliers scolaires ou ateliers intergénérationnels où l’on découvre le triage du charbon en « réalité réelle » avant de l’augmenter numériquement. Le tout ponctué de témoignages humains en intégrant des récits d’anciens mineurs ou d’anciens ouvriers du Lavoir, afin que la mémoire orale reste accessible à tous, qu’ils soient équipés ou non.

Dans sa fièvre créatrice, Claudine voit, palpe presque la réalisation de son imagination, le lavoir devenu à la fois un site numérique interactif et un lieu de rencontre pour toute la communauté, jeunes et anciens, connectés et non connectés. Ah, quel beau rêve !

La Claudine se met à y croire. Même après la disparition physique du lavoir, si elle devait intervenir ou si elle intervenait, la numérisation pourrait créer un patrimoine vivant pour tous.

Le Lavoir des Chavannes a le potentiel de devenir un musée du quotidien minier, interactif et inclusif. Grâce au numérique, ses machines, ses trieuses et son histoire peuvent parler aux visiteurs, tout en rendant hommage aux hommes et femmes qui ont façonné le bassin minier.

Pourtant, pour que cette voix soit entendue par tous, il faut veiller à ne pas laisser de côté ceux qui n’ont pas accès aux outils numériques. La mémoire industrielle doit être un bien commun, accessible à toute la communauté montcellienne, et pas seulement à ceux qui sont « augmentés » par la technologie.

Il y a là aussi un chemin aussi ardu à parcourir que celui de mettre en œuvre le rêve de la Claudine.

En combinant réalité virtuelle, visites guidées, ateliers et récits humains, le Lavoir des Chavannes pourrait devenir le Versailles du bassin minier : un lieu où le patrimoine parle vraiment à tous, sans exclure personne. Marseillaise, ban bourguignon et applaudissements

Gilles Desnoix