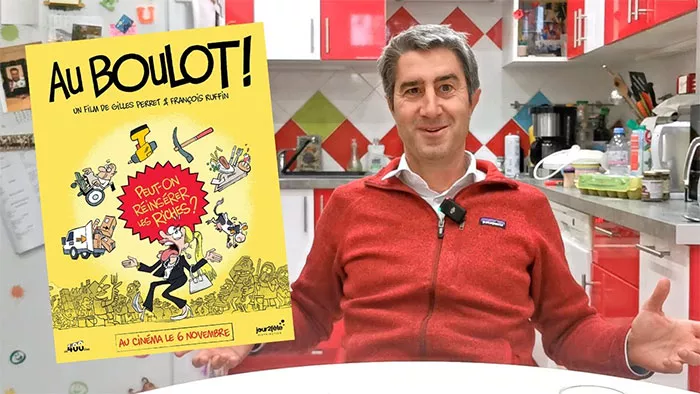

Montceau à l’Embarcadère « Au boulot » : La Bourgeoise au turbin.

« C’est quoi ce pays d’assistés ? De feignasses ? » « Le Smic, c’est déjà pas mal. » Voila des outrances prononcées comme des vérités révélées dans une émission digne du café du commerce par une jeune avocate vivant dans un monde d’apparences et de mépris de classe. On pourrait en faire le pitch du film en continuant sur la volonté de la confronter à la réalité de terrain vécue par ceux qu’elle dénigre.

Au premier degré c’est ça. Et l’on pourrait se croire dans un pastiche de télé réalité.

Oui, pourquoi la présence de Sarah Saldmann est elle nécessaire au propos du film et qu’apporte-elle à la défense des thèses défendues par Perret et Ruffin dans leur film ? Ces derniers avec leur caméra ne pouvaient-ils pas rendre compte de la violence du monde du travail sans aller jusqu’à inclure dans le récit une grande bourgeoisie se retrouvant dans la position des candidats de l’émission Vis ma vie ?

La réponse des spectateurs, dans toutes les salles de projection, semble unanime : elle apporte le contre point, l’éclairage arrière qui aurait manqué dans la prise en compte du mépris auquel les derniers de corvées se heurtent, même de la part de leur semblables, mais encore plus des « élites » pensantes et médiatiques. Sans elle une dimension sociologique aurait manqué.

Dans cette perspective le pari est tenu et gagné.

Pour ma part il reste quand même un malaise, bien que j’aie adoré le film, qu’il m’ait ému aux larmes et que j’approuve la justesse et l’humanité des portraits brossés avec délicatesse et empathie.

Dans le systématisme du procédé j’ai décelé comme un parti pris de vengeance sous jacent en cherchant à provoquer une inversion des rapports de classe au travers de ce qui, de par la participation de Sarah Saldmann, ressemble à du tourisme social. On pourrait y voir une sorte de tournée, de voyage organisé, des métiers durs, pénibles, dévalorisants. Et puis la question provoquante « peut on réinserer les riches » me gène comme parti pris car il inciterait à voir le problème par le petit bout de la lorgnette sociale. Pour beaucoup ma vision est faussée.

Et pourtant ayant dépassé ce malaise, il reste patent que pour une fois, comme dans Guignol, c’est le bourgeois qui est rossé, moqué, ridiculisé, je suis touché par la profonde humanité des intervenants, par le respect de l’autre qu’ils professent, même à l’égard de celle qui les a si souvent si durement vilipendés, étrillés dans ses chroniques. Leçon d’humilité lorsque l’on veut professer des avis péremptoires ou juger les autres de haut.

Le monde de la solidarité, du verbe cru et de la main tendue, c’est aussi, par contraste, ce que montrent Ruffin et Perret. Sarah Saldmann a raison lorsqu’elle reproche à Ruffin de faire comme elle en la critiquant sur son mode de vie comme elle critiquait les chomeurs et autres titulaires du RSA. Il convient aussi d’entendre cela. La critique doit être partagée, sinon c’est la dictature de l’esprit.

Effectivement dans le film « au Boulot » le prolétariat prend symboliquement sa revanche sur la bourgeoisie, mais pour établir sa réalité du quotidien, montrer sa propre dignité, mettre en avant ses valeurs de solidarité, de partage et d’écoute. Là il y a une vraie leçon que même les entourages des participants du film pourraient méditer. On sait qu’il n’y aura pas de tremblement de terre ensuite, de table renversée. On peut le regretter, mais au moins on aura pris du plaisir et fait vibrer notre fibre sociale.

Non il n’y a pas un pays d’assistés, de feignasses, Perret et Ruffin le démontrent avec brio, humour (en s’en donnant à cœur joie quand même avec leur victime « consentante ») et une réele empathie.

De cette rencontre avec une Sarah Saldmann très injurieuse, lors de l’émission des GG à laquelle Ruffin participait, l’idée de la mise en abime est née, a prospéré, et à abouti à un superbe film, même s’il y a eu un clash dans un autre domaine à la fin du tournage.

La mise sur le grill de l’avocate branchée parisienne amuse lorsqu’elle doit patouiller dans la boue, faire avancer un troupeau de vaches, poreter des colis, jouer au foot, récurer des WC, détailler du poisson, servir au restaurant. Cela apporte l’éclairage indispensable aux aspects dévalorisants, exténuants, inintéressants des métiers tenus par des « invisibles » qui sont souvent contraints, pour vivre, de les assumer à leur corps défendant et souffrant. Mais cela aussi permet de faire émerger la conscience professionnelle, parfois l’amour du métier, et la dignité profonde de ceux qui accomplissent des tâches dont parfois personne ne veut. Heureusement il y a un final ébourrifant avec une belle image des intervenants, même si Ruffin avoue mi déçu, mi espiègle : « Il nous manque un happy end.

A l’Embarcadère ce jeudi fin d’après midi 26 décembre, le public a aimé, a rit, s’est ému, a applaudi et les commentaires étaient à la fois élogieux et très réalistes.

Le film » Au Boulot ! » est à voir absolument.

Gilles Desnoix